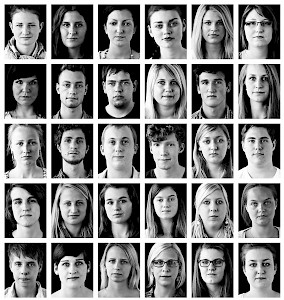

Sterben und Tod gehören zu den gesellschaftlichen Tabuthemen. Wer mit einem sterbenden Menschen oder dessen Angehörigen in Kontakt kommt, fühlt sich meist hilflos. Ein ungewöhnliches Projekt an der Uni Witten/Herdecke und der Uniklinik Düsseldorf suchte deshalb nach neuen Wegen, das Sterben in den Alltag zurückzuholen. 30 junge Menschen trafen auf 30 Sterbende.

Das Thema Sterblichkeit hat für jeden Menschen mindestens zwei Aspekte: Das geborene Leben wird einerseits irgendwann enden, also in der bis dahin gelebten Form nicht weitergeführt werden können. Bis es aber so weit ist, bietet das Leben andererseits Möglichkeiten, aus ihm etwas zu machen und sich zu entwickeln. Indem das Leben gestaltet wird, vergisst die lebende Person meist die eigene Endlichkeit. Vermutlich muss oder kann von vielen Menschen das Leben nur gelebt werden, wenn diese nicht thematisiert wird. Für ein Leben, das lebt, als ob es kein Ende für es gäbe, ist der eigene Tod quasi widersinnig. Erst rollt man Steine den Berg hinauf und dann, nach all der Mühe, ist alles zu Ende?! Vom Tod gibt es keine authentischen Erfahrungen. Niemand weiß genau, wovon die Rede ist, wenn über ihn gesprochen wird...

Sie lesen die Vorschau

Sie haben diese Ausgabe gekauft oder ein digitales Abo?

Dann melden Sie sich an, um den vollständigen Artikel zu lesen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe {ausgabe}.